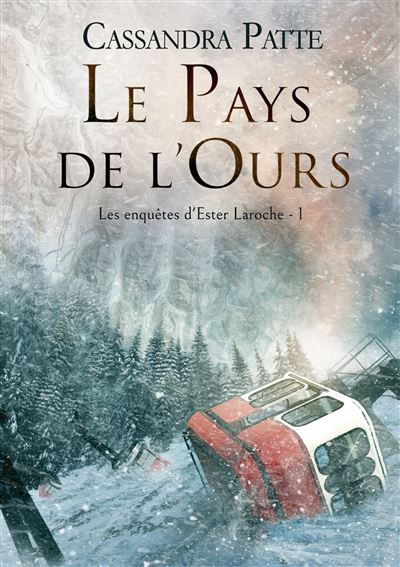

Au moment où l’ours refait la Une des médias en France, lire Le Pays de l’ours semble légèrement d’actualité. L’ours dont il est question se trouve d’une manière étrange à un endroit où il ne devrait peut-être pas être. Sa rencontre avec le grand-père de l’héroïne Esther Laroche, Georges Graham, bien que fortuite, s’avère fatale à ce dernier.

Comment un homme si expérimenté a-t-il pu succomber à un ours ? Esther mène son enquête car elle veut élucider la raison de cette impossibilité. Cela l’amène à la découverte de secrets de famille enfouis depuis plusieurs générations.

La mort du grand-père d’Esther est-elle liée à ce secret ? Ou bien une toute autre histoire, vieille de cinq ans, et toujours non résolue, en est-elle la cause comme le croit le ranger Hansel Stone qui lui prête main forte.

Le lecteur le découvre petit à petit avec la saveur si particulière des descriptions de paysages enneigés du Canada.

A lire avec une bonne tasse de thé ou de chocolat bien chaud (le café ou une tisane sont bien entendu permis pour ceux qui les préfèrent pour ne pas nommer d’autre breuvages tout aussi plaisants) et dans un profond fauteuil.

Cassandra Patte, Le Pays de l’ours, Editions On Demand, 2022 disponible à la FNAC